Van dos peces jóvenes nadando juntos y

sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido

contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y dice: “Buenos días,

chicos, ¿cómo está el agua?”. Los dos peces jóvenes nadan un poco más y

entonces uno mira al otro y dice: “¿Qué demonios es el agua? Cuando el

escritor David Foster Wallace dio un discurso frente a los egresados de

la Kenyon College comenzó contando esta historia de los peces. Su

intención era simplemente recordarle al auditorio que todos vivimos en

una realidad que, a fuerza de rodearnos, a la larga termina volviéndose

invisible. Y que sólo la percibimos cuando se convierte en algo

disruptivo, en un estorbo en nuestro camino: el conductor que nos cruza

el auto en la esquina, el empleado que exige otro trámite para completar

una solicitud, la palabra mal escrita: sapatilla, uevo, todxs.

Mientras tanto, las cosas de las que más seguros solemos estar terminan

demostrando ser aquellas sobre las que más nos equivocamos. Por

ejemplo, el castellano:

Todos

los que nacimos y fuimos criados en el mundo hispanohablante tenemos,

rápido y pronto, certezas sobre cómo funciona el castellano porque es la

lengua que aprendimos intensamente durante nuestros primeros años de

vida. Y en algún punto no nos equivocamos. Incluso si nos preguntasen

qué es el castellano podríamos responder en un parpadeo: “es nuestra

lengua materna”. Pero esa respuesta no estaría dando cuenta de la

verdadera naturaleza del asunto, porque en definitiva: ¿Qué demonios es

la lengua?

Eso, ¿qué demonios es la lengua?

Tal

como el agua de los peces, la lengua es un poco todo. Mejor dicho, en

todo está la lengua, dado que, una vez que la adquirimos, nunca más

dejamos de usarla para pensar el mundo que nos rodea. Sin embargo, si

tenemos que elegir una entre muchas definiciones, diremos que la lengua

es un fenómeno social. Ocurre siempre con relación a un ‘otro’, a una

comunidad con la que establecemos convenciones respecto a qué significan

las palabras y cómo significan esas palabras. En este sentido, vale

decir que nos pertenece a todos los que la hablamos. Y, en el caso de la

lengua castellana, a la Real Academia Española (RAE).

¡Momento!

¿Por qué a la Real Academia Española? No parece muy lógico que la

segunda lengua más hablada del globo (después del chino y antes del

inglés) sea tan celosamente protegida por unos pocos señores

enfurruñados. Pero menos sentido tiene cuando uno piensa que estos

señores a veces se paran como caballeros templarios protegiendo algo que

nadie, absolutamente nadie, está atacando.

Ah,

¿cómo? ¿Nuestros jóvenes no son como los peces descuidados y rebeldes?

¿No van por la vida con una promiscuidad lingüística escandalosa,

escribiendo ke, komo, xq o todes? Sí, muchos sí. Los lectores se preguntarán cómo puede ser que permitamos semejante atropello.

Resulta

que la lengua no es una foto, es una película en movimiento. Y la Real

Academia Española no dirige la película, sólo la filma. A eso llamamos

‘gramática descriptiva’, que es el trabajo de delimitar un objeto de

estudio (en este caso lingüístico) y dar cuenta de cómo ocurre más allá

de las normas. Por eso, cuando un uso se aleja de lo que indican los

manuales de la escuela, si es llevado a cabo por suficiente cantidad de

personas y se hace lugar en determinados espacios, la RAE acaba incorporándolo al diccionario.

Ese es su trabajo descriptivo. Luego informa al público y ahí todos

horrorizados ponemos el grito en el cielo porque cómo van a admitir ‘la

calor’ si es obvio, requete obvio, que el calor es masculino. Es EL calor.

¿Esto

significa que podamos hacer lo que se nos antoja con la lengua? No. Hay

cambios que el sistema simplemente no tolera. Uno puede comprarse todas

las témperas del mundo y mezclarlas a su placer, pero no puede imaginar

un nuevo color. Algunas partes de la lengua funcionan de la misma

manera: por ejemplo, no es posible pensar el castellano sin categoría de sujeto

(ese que en la escuela había que marcar separado del predicado y cuando

no estaba se le ponía ‘tácito’ al costado de la oración). ¿Es culpa de

la Real Academia que no nos deja? No, esta vez la pobre no hizo nada, es

el sistema mismo del castellano el que no nos deja. Es simplemente

imposible.

Pero entonces,

si podemos usar la lengua como queramos e igual no se va a romper, ¿por

qué hace falta tomarse el trabajo de formular normas y leyes? La

gramática que no es descriptiva, la que se encarga de definir qué está

bien y qué está mal, se llama gramática normativa y existe por una

razón: las normas son necesarias para poder analizar una lengua, sistematizarla y enseñarla mejor a las siguientes generaciones.

Lo

importante en este punto es comprender que el castellano no puede ser

atacado, o que en todo caso sabe defenderse solo (se dobla y se adapta

como el junco, pequeño saltamontes) porque está en permanente

movimiento. Cada generación cree que la lengua de sus padres es pura y

prístina mientras que la de sus hijos es una versión degenerada de

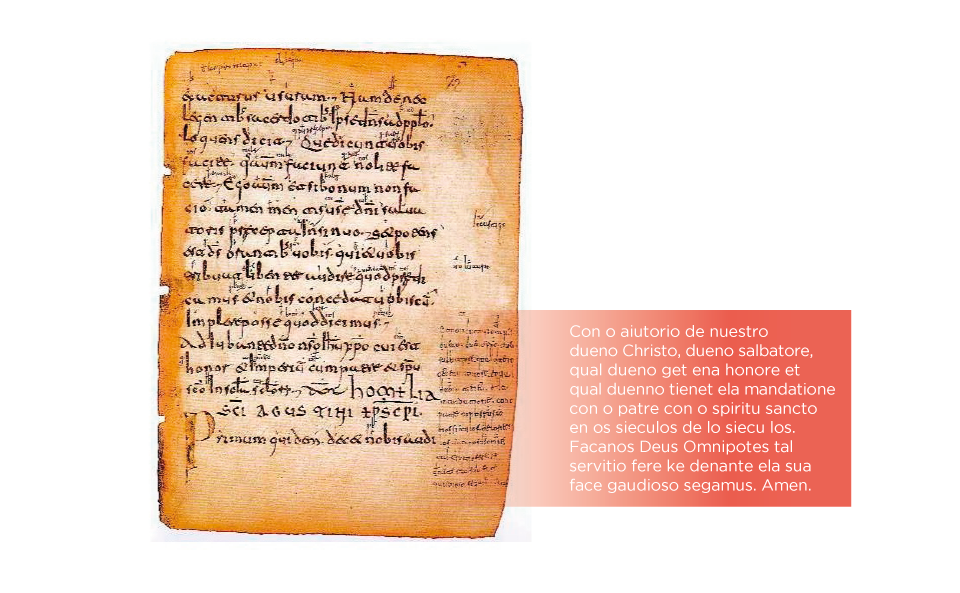

aquella. Pero antes de hablar castellano rioplatense hablábamos otra

variante del castellano moderno. Y antes de eso, hablábamos el

castellano de Cervantes, y antes de eso las lenguas romances que

fermentaron con la disolución del Imperio Romano, y antes de eso latín

vulgar y antes del latín vulgar pululaban las lenguas indoeuropeas y

antes de eso vaya uno a saber qué. Lo único que podemos saber a ciencia

cierta es que la versión más pura, prístina y primigenia de cualquier

lengua son unos gruñidos apenas articulados en el fondo de una caverna.

Sirva como

ejemplo la siguiente curiosidad: los españoles que llegaron a América

durante la Conquista todavía utilizaban el voseo en sus dos vertientes:

como forma reverencial y de confianza. Decían “Vuestra Majestad” o

decían, por ejemplo, “¿Desto vos mesmo quiero que seáis el testigo, pues

mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso?” (porque aguante

citar el Quijote). Ese ‘vos’ arraigó en América, en parte a través de la

literatura y en parte porque los españoles lo usaban reverencialmente

entre ellos como modo de diferenciarse de los nativos. El tiempo pasó y

hoy millones de personas lo usamos sin ningún tipo de reverencia ni

distinción de clase, sin embargo, el voseo comenzó a desprestigiarse en

el siglo XVI en la mismísma España, donde el castellano se decantó por

el ‘tú’ sin que a nadie se espantara por eso. Lo cual demuestra que la

lengua está en permanente cambio, pero ocurre tan lentamente que nos

genera la sensación de permanecer detenida. Indignarse por ello sería

como si los pececitos de la historia de Foster Wallace se indignasen

porque el agua, que hasta recién ni sabían que existía, los está

mojando.

Ahora bien, si

llegado este punto los lectores de esta nota han aceptado las nociones

básicas sobre el funcionamiento de la mismísima lengua que están

leyendo, es momento de confesar que ha sido todo parte de una

estratagema introductoria. Es hora de cruzar al otro lado del espejo y hablar de un tema un poco más controversial: el lenguaje inclusivo.

Bienvenides a la verdadera nota, estimades lecteres.

Las formas del agua

Una

de las capacidades más poderosas de cualquier lengua es la capacidad de

nombrar. Poner nombres, categorizar, implica ordenar y dividir. Y desde

que nacemos (incluso antes), las personas somos divididas en varones y

mujeres. Nos nombran en femenino o masculino, se refieren a nosotres

utilizando todos los adjetivos en un determinado género. Muchísimo antes

de que nuestro cuerpo tenga cualquier tipo de posibilidad de asumir un

rol reproductivo, aprendemos que es diferente ser varón o mujer, y nos

identificamos con los unos o las otras. Los nenes no lloran, las nenas

no juegan a lo bestia ensuciándose todas. Para cuando podemos responder

‘qué queremos ser cuando seamos grandes’, nuestras preferencias, auto

proyecciones y deseos ya tienen una enorme carga de los esquemas

simbólicos que nos rodean.

A

esa inmensa construcción social, que se erige sobre la manera en que la

sociedad da importancia a ciertos rasgos biológicos (en este caso

relacionados con los órganos sexuales y reproductivos), es a lo que

refiere el concepto de ‘género’. Lo que los estudios sobre el tema han

teorizado y documentado es que la división de géneros no es una división

neutral, sin jerarquías: por el contrario, las diferentes

características y los diferentes mandatos que se atribuyen a una persona

según su género devienen, a su vez, en desigualdades que giran, spoiler alert, en torno a una predominancia de los individuos masculinos.

Haber

identificado que esas desigualdades tienen su correlato en el modo en

el que hablamos es lo que motivó, unas cuantas décadas atrás, que se

plantee desde el feminismo y desde algunos ámbitos académicos y

oficiales la importancia de revisar el uso del lenguaje sexista. ¿Qué es

el lenguaje sexista? Es nombrar ciertos roles y trabajos sólo en

masculino; referirse a la persona genérica como ‘el hombre’ o

identificar lo ‘masculino’ con la humanidad; usar las formas masculinas

para referirse a ellos pero también para referirse a todes, dejando las

formas femeninas sólo para ellas; nombrar a las mujeres (cuando se las

nombra) siempre en segundo lugar.

Las

indeseables consecuencias de esta desigualdad lingüística se traducen

en lo que el sociólogo Pierre Bourdieu define como ‘violencia

simbólica’, y esto nos sirve para comprender uno de los mecanismos que

perpetúan la relación de dominación masculina.

La

violencia simbólica tiene que ver con que nos pensemos a nosotres

mismes, al mundo y nuestra relación con él, con categorías de

pensamiento que, de algún modo, nos son impuestas, y que coinciden con

las categorías desde las que le dominader define y enuncia la realidad.

Se produce a través de los caminos simbólicos de la comunicación y del

conocimiento, y consigue que la dominación sea naturalizada. Su poder

reside precisamente en que es ‘invisible’. De nuevo, como el agua, se

vuelve parte de la realidad y ni nos damos cuenta que está ahí.

Pero

la violencia simbólica de la que habla Bourdieu no constituye, como a

veces se malinterpreta, una dimensión opuesta a la violencia física,

‘real’ y efectiva. Es, en realidad, un componente fundamental para la

reproducción de un sistema de dominio donde les dominades no disponen de

otro instrumento de conocimiento que aquel que comparten con les

dominaderes, tanto para percibir la dominación como para imaginarse a sí

mismes. O, mejor dicho, para imaginar la relación que tienen con les

dominaderes.

Revertir esto

requiere algo así como una ‘subversión simbólica’, que invierta las

categorías de percepción y de apreciación de modo tal que les dominades,

en lugar de seguir empleando las categorías de les dominaderes,

propongan nuevas categorías de percepción y de apreciación para nombrar y

clasificar la realidad. Es decir, proponer una nueva representación de

la realidad en la cual existir.

Existir a través del lenguaje

Pero la sociología no está sola en esto: desde el palo de la lingüistica, en los años ´50 vio la luz una teoría que proponía que la lengua "determinaba" nuestra manera de entender y construir el mundo o, por lo menos, modelaba nuestros pensamientos y acciones. Era la famosa teoría de Sapir-Whorf.

Durante mucho

tiempo, la idea de que la lengua que hablamos podía moldear el

pensamiento fue considerada en el mejor de los casos incomprobable y,

con más frecuencia, sencillamente incorrecta. Pero lo cierto es que la

discusión se mantenía principalmente en el plano de la reflexión

abstracta y teórica. Con la llegada de nuestro siglo resurgieron las

investigaciones acerca de la relatividad lingüística y, de la mano,

comenzamos a disponer de evidencias acerca de los efectos de la lengua

en el pensamiento. Diferentes investigaciones recolectaron

datos alrededor del mundo y encontraron que las personas que hablan

diferentes lenguas también piensan de diferente manera, y que incluso

las cuestiones gramaticales pueden afectar profundamente cómo vemos el

mundo.

Todo muy lindo ¿Y la evidencia?

Para empezar, Daniel Cassasanto y su equipo encontraron evidencia, como resultado de 3 experimentos, de que las metáforas espaciales (las del tipo ‘la espera se hizo muy larga’)

en nuestra lengua nativa pueden influenciar profundamente el modo en

que representamos mentalmente el tiempo. Y que la lengua puede moldear

incluso procesos mentales ‘primitivos’ como la estimación de duraciones

breves.

Y no fueron les úniques, otros equipos, como este, este, este, este y este,

encontraron que la lengua con la que hablamos tiene mucho que ver con

la forma en que pensamos en el espacio, el tiempo y el movimiento. Por

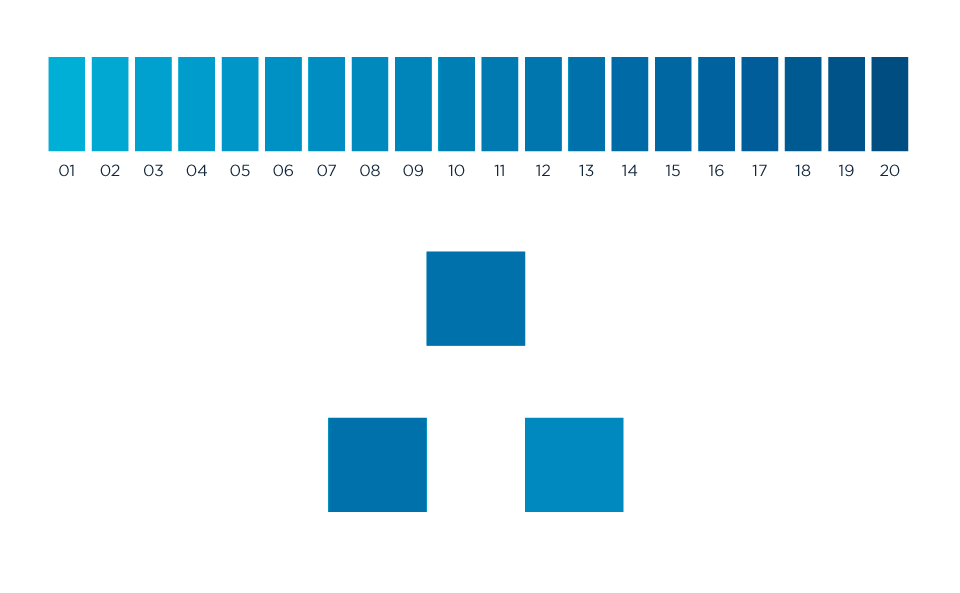

otro lado, un estudio de

Jonathan Winawer y su equipo aporta que las diferencias lingüísticas

también provocan diferencias al momento de distinguir colores: es más

fácil para une hablante distinguir un color (de otro) cuando existe una

palabra en su idioma para nombrar ese color que cuando no existe esa

palabra. Quien quiera celeste, que lo pronuncie.

En la imágen se ven los 20 tonos de azul utilizados en el estudio sobre la capacidad

de distinguir colores según la lengua hablada por los participantes. Abajo de la paleta completa vemos un ejemplo de la imagen del ejercicio:

los sujetos debían distinguir cuál de los dos cuadrados de abajo era

idéntico al de arriba. A partir de Winawer.

Pero ¿no estábamos hablando de género? Sí, sí, a eso vamos:

Se supone que el género de una palabra (masculino/femenino) no siempre diferencia sexo. Lo hace en algunos sustantivos como señor y señora, perro y perra, carpintero y carpintera,

que remiten siempre a seres animados y sexuados. Pero, en general, el

género en la mayoría de las palabras no es algo que se agrega al

significado, es inherente a la palabra misma y sirve para diferenciar otras cosas: diferencia tamaño en cuchillo y cuchilla, diferencia la planta del fruto en manzano y manzana, diferencia al individual del plural en leño y leña.

En ese caso, se las considera palabras diferentes y no variaciones de

una misma palabra. Otras veces, ni siquiera sirve para diferenciar nada

porque muchas palabras tienen su forma en femenino y no existen en

masculino, y viceversa. En esos casos, el género sólo sirve para saber

cómo usar las otras palabras que rodean y complementan a esa palabra.

Por ejemplo ‘teléfono’ existe sólo en masculino. No es posible decir

‘teléfona’, y sin embargo necesitamos ese masculino para saber decir que

el teléfono es ‘rojo’ y no ‘roja’.

O

sea que el género funciona de muchas formas en castellano y no

solamente como un binomio para decidir si las cosas son de nene o de

nena. Pero lo que vuelve verdaderamente interesante el asunto, por muy

gramátiques que queramos ponernos en el análisis, es que el género del castellano tiene siempre una carga sexuada, aunque remita a simples objetos. ¡No puede ser! ¿Puede ser?

Sí, puede ser

Webb Phillips y Lera Boroditsky se preguntaban si

la existencia de género gramatical para los objetos, presente en

idiomas como el nuestro pero no en el inglés, tenía algún efecto en la

percepción de esos objetos, como si realmente tuviesen un género

sexuado. Para resolverlo, diseñaron algunos experimentos con hablantes

de castellano y alemán, dos lenguas que atribuyen género gramatical a

los objetos, pero no siempre el mismo (o sea que el nombre de algunos

objetos que son femeninos en un idioma, son masculinos en el otro). Los

resultados de 5 experimentos distintos mostraron que las diferencias

gramaticales pueden producir diferencias en el pensamiento.

En

uno de esos experimentos buscaron poner a prueba en qué medida el hecho

de que el nombre de un objeto tuviese género femenino o masculino

llevaba a les hablantes a pensar en el objeto mismo como más ‘femenino’ o

‘masculino’. Para ello les pidieron a les participantes que calificaran

la similitud de ciertos objetos y animales con humanes varones y

mujeres. Se eligieron siempre objetos y animales que tuvieran géneros

opuestos en ambos idiomas y las pruebas fueron realizadas en inglés (un

idioma con género neutro para designar objetos y animales) a fin de no

sesgar el resultado. Les participantes encontraron más

similitudes entre personas y objetos/animales del mismo género que entre

personas y objetos/animales de género distinto en su idioma nativo.

En otro estudio

de Lera Boroditsky se hizo una lista de 24 sustantivos con género

inverso en castellano y alemán, que en cada idioma eran la mitad

femeninos y la mitad masculinos. Se les mostraron los sustantivos,

escritos en inglés, a hablantes natives de castellano y alemán, y se les

preguntó sobre los primeros tres adjetivos que se les venían a la

mente. Las descripciones resultaron estar bastante vinculadas con ideas

asociadas al género. Por ejemplo, la palabra llave es masculina en

alemán. Les hablantes de ese idioma describieron en promedio las llaves

como duras, pesadas, metalizadas, útiles. En cambio, les hablantes de

castellano las describieron como doradas, pequeñas, adorables,

brillantes y diminutas. A la inversa, la palabra puente es femenina en

alemán y les hablantes de ese idioma describieron los puentes como

hermosos, elegantes, frágiles, bonitos, tranquilos, esbeltos. Les

hablantes de castellano dijeron que eran grandes, peligrosos, fuertes,

resistentes, imponentes y largos.

También los resultados de

María Sera y su equipo encontraron que el género gramatical de los

objetos inanimados afecta las propiedades que les hablantes asocian con

esos objetos. Experimentaron con hablantes de castellano y francés, dos

lenguas que, aunque usualmente coinciden en el género asignado a los

sustantivos, en algunos casos no lo hacen. Por ejemplo, en las palabras

tenedor, auto, cama, nube o mariposa. Se les mostró a les participantes

imágenes de estos objetos y se les pidió que escogieran la voz apropiada

para que cobrara vida en una película, dándoles a elegir voces

masculinas y femeninas para cada uno. Los experimentos mostraban que la

voz elegida coincidía con el género gramatical de la palabra con la que

se designa a ese objeto en el idioma hablado por le participante.

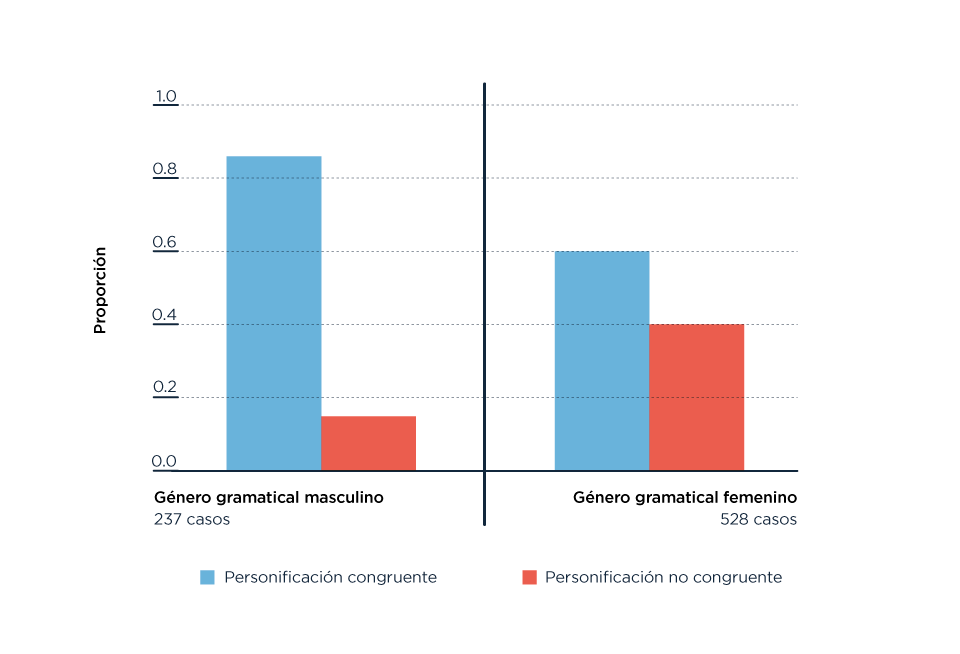

Como si todo esto fuera poco, Edward Segel y Lera Boroditsky también

señalan que

puede verificarse la influencia del género gramatical en la

representación de ideas abstractas analizando ejemplos de

personificación en el arte, en la que se da forma humana a entidades

abstractas como la Muerte, la Victoria, el Pecado o el Tiempo.

Analizando cientos de obras de arte de Italia, Francia, Alemania y

España, encontraron que en casi el 80% de esas personificaciones, la

elección de una figura masculina o femenina puede predecirse por el

género gramatical de la palabra en la lengua nativa de le artista.

Blancanieves y los siete mineros estereotípicamente masculinos

Hasta

acá todo bien: hay una relación entre pensamiento y lengua, hay una

vinculación entre género y sexo en la mente de les hablantes y hay

evidencia al respecto. Pero puntualmente, ¿puede la lengua tener un

efecto sobre la reproducción de estereotipos sexistas y relaciones de

género androcéntricas (es decir, centradas en lo masculino)?

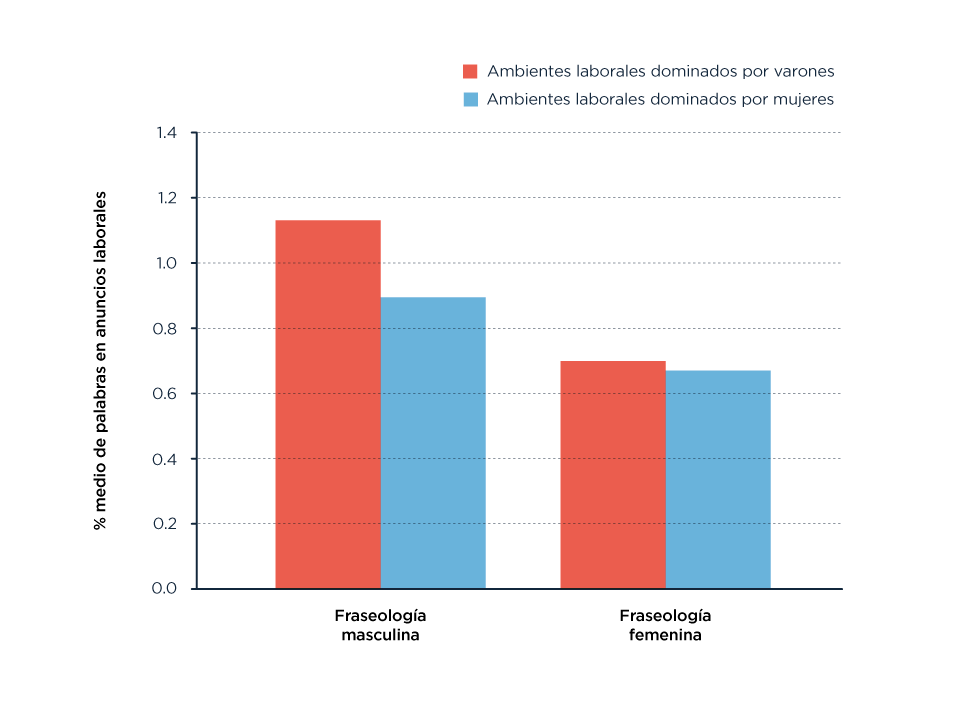

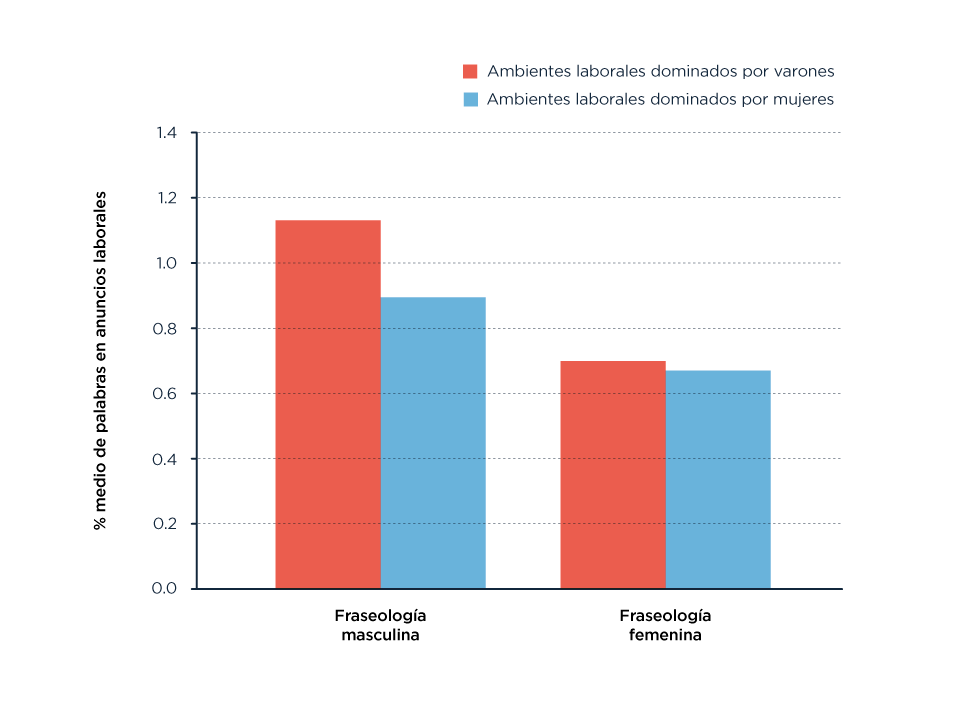

Bueno, sí. Por ejemplo, Danielle Gaucher

y Justin Friesen se preguntaron si la lengua cumple algún rol en la

perpetuación de estereotipos que reproducen la división sexual del

trabajo. Para responderse, analizaron el efecto del vocabulario

‘generizado’ empleado en materiales de reclutamiento laboral.

Encontraron que los avisos utilizaban una fraseología masculina

(incluyendo palabras asociadas con estereotipos masculinos, tales como

líder, competitivo y dominante) en mayor medida cuando referían a

ocupaciones tradicionalmente dominadas por hombres antes que en áreas

dominadas por mujeres. A la vez, el vocabulario asociado al estereotipo

de lo ‘femenino’ (como apoyo y comprensión) surgía en medidas similares

de la redacción tanto de anuncios para ocupaciones dominadas por mujeres

como para las dominadas por varones.

Por otro lado

encontraron que, cuando los anuncios incluían más términos masculinos

que femeninos, les participantes tendían a percibir más hombres dentro

de esas ocupaciones que si se usaba un vocabulario menos sesgado,

independientemente del género de le participante o de si esa ocupación

era tradicionalmente dominada por varones o por mujeres. Además, cuando

esto ocurría, las mujeres encontraban esos trabajos menos atractivos y

se interesaban menos en postularse para ellos.

El equipo de Dies Verveken

realizó tres experimentos con 809 estudiantes de escuela primaria (de

entre 6 y 12 años) en entornos de habla de alemán y holandés. Indagaban

si las percepciones de les niñes, sobre trabajos estereotípicamente

masculinos, pueden verse influidas por la forma lingüística utilizada

para nombrar la ocupación. En algunas aulas presentaban las profesiones

en forma de pareja (es decir, con nombre femenino y masculino:

ingenieros/ingenieras, biólogos/biólogas, abogados/abogadas, etc.), en

otras en forma genérica masculina (ingenieros, biólogos, abogados,

etc.). Las ocupaciones presentadas eran en algunos casos

estereotipadamente ‘masculinas’ o ‘femeninas’ y en otros casos

neutrales. Los resultados sugirieron que las ocupaciones presentadas en

forma de pareja (es decir, con título femenino y masculino)

incrementaban el acceso mental a la imagen de mujeres trabajadoras en

esas profesiones y fortalecían el interés de las niñas en ocupaciones

estereotipadamente masculinas.

Estos son sólo algunos de los muchos estudios realizados. Si algune se quedara con ganas de más, otros estudios (como este, este, este o este)

añaden evidencia sobre cómo les niñes interpretan como excluyentes los

títulos de oficios o profesiones marcados por género y cómo, en general,

el uso de un pronombre masculino para referirse a todes favorece la

evocación de imágenes mentales desproporcionadamente masculinas. O

incluso, cómo esos genéricos no tan genéricos pueden tener efectos sobre

el interés y las preferencias por ciertas profesiones y puestos de

trabajo entre las personas del grupo que ‘no es nombrado’, llevando a

que puedan autoexcluirse de entornos profesionales importantes.

¿Y entonces que hacemos?

Es

en esta línea que puede comprenderse mejor la relevancia de los

esfuerzos del feminismo por introducir usos más inclusivos de la lengua.

Muchos se han ensayado, empezando por la barrita para hablar de los/as

afectados/as, los/as profesores/as, los/as lectores/as. Pero esta

solución tiene algunos problemas. Primero, la lectura se tropieza

con esas barritas que saltan a los ojos como alfileres. Por otro lado,

supone que la multiplicidad de géneros del ser humano puede reducirse a

un sistema binario: o sos varón, o sos mujer.

Otras

soluciones fueron incluir la x (todxs) o la arroba (tod@s) en lugar de

la vocal que demarca género, pero la arroba era demasiado disruptiva ya

que no pertenece al abecedario y además rompe el renglón de una manera

distinta al resto de los signos. La x, por otro lado, sigue

utilizándose, pero al igual que la arroba, plantea un problema fonético

importante ya que nadie sabe muy bien cómo debe pronunciarla. Hay

quienes (por ejemplo, la escritora Gabriela Cabezón Cámara) ven en ello

una ventaja: lo disruptivo, lo que incomoda, es justamente lo que atrae

las miradas sobre el problema de género que ese uso de la lengua busca

denunciar, es la huella de una pelea, la marca de una puesta en

cuestión.

Hasta ahora, la

propuesta que parece tener mejor proyección a futuro para ser

incorporada sin pelearse demasiado con el sistema lingüístico es el uso

de la e

como vocal para señalar género neutro. Como el objetivo es dejar de

referirnos a todes con palabras que sólo nombran a algunes, no

necesitamos usarla para referirnos a absolutamente todo, es decir: no

vamos a empezar a sentarnos en silles ni a tomarnos le colective cada

mañane. Pero si estamos hablando de personas (u otres seres animades a

les que les percibimos una identidad de género), nos habilita una

posibilidad para hablar de manera verdaderamente inclusiva. De todos

modos, esta tampoco es una solución

libre de problemas: implica entre otras cosas la creación de un

pronombre neutro (‘elle’) y de un determinante (‘une’). Pero excepciones

más raras se han hecho y aquí estamos todavía, comiendo almóndigas

entre los murciégalos.

Algunas

voces que patalean indignadas contra estas iniciativas señalan que esas

propuestas ‘destruyen el lenguaje’. Y no falta la apelación a la

autoridad: es incorrecto porque lo dice la Real Academia Española. Pero,

como le lecter ya sabe, lo que diga la Real Academia Española sobre

este tema nos tiene sin cuidado. Con todo respeto. Muy lindo el

diccionario.

Otra de las

fuertísimas resistencias a este tipo de propuestas es la de quienes

sencillamente niegan que exista algún tipo de relación entre la lengua y

los mayores o menores niveles de equidad de género. Aunque recién

comentamos evidencias empíricas que sugieren que esa relación sí existe,

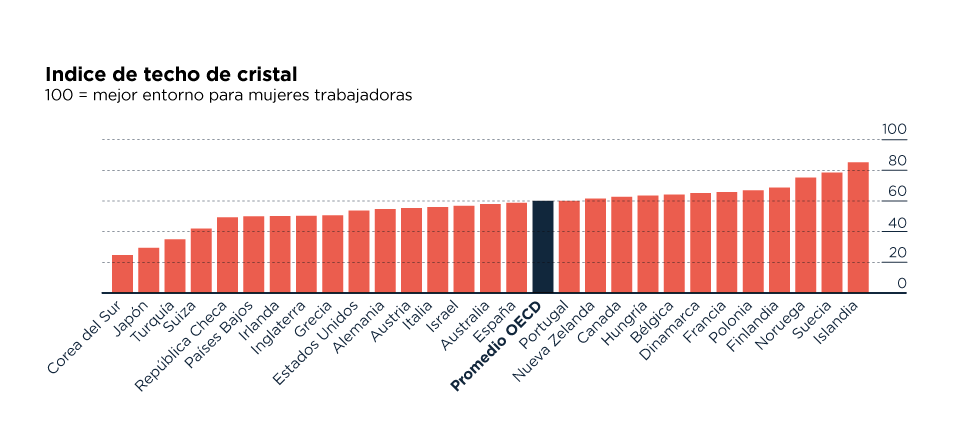

se suele hacer referencia a la cuestión, también empírica, de que en

aquellas regiones en las que se hablan lenguas menos sexuadas, por

ejemplo con un genérico verdaderamente neutral, a menudo se verifica

mayor inequidad de género que en otros países.

Un aporte interesante en esa línea es el trabajo de Mo’ámmer Al-Muhayir,

que compara el árabe clásico, islandés y japonés, y muestra que el

sexismo de la lengua no parece correlacionar con la inequidad de género.

El árabe clásico utiliza el género femenino para los sustantivos en

plural, sin importar el género de ese mismo sustantivo en singular. Y

sin embargo, se trata de una de las lenguas más conservadoras del

planeta, y en más de una de las sociedades en las que se habla (como

Arabia Saudí o Marruecos), difícilmente podamos decir que hay igualdad

de derechos entre hombres y mujeres. El islandés, por otra parte, es uno

de los idiomas que menos cambios han sufrido a lo largo de los siglos,

manteniéndose casi intacto debido a políticas de lenguaje sumamente

conservadoras (no adquieren términos extranjeros sin antes traducirlos

de alguna manera con raíces de palabras islandesas), y corresponde a una

de las sociedades más avanzadas en cuanto al lugar que ocupa la mujer. Y

el japonés directamente no tiene género gramatical, pero esta maravilla

de la gramática inclusiva tiene lugar en el seno de una de las

sociedades más estereotípicamente machistas que conocemos.

Sin

embargo, la investigación empírica aporta indicios de que los

sustantivos ‘neutrales’ y los pronombres de lenguas sin división

gramatical genérica pueden tener de todas formas un sesgo masculino

encubierto. Así, aunque eviten el problema de una terminología masculina

genérica, incluso los términos neutrales pueden transmitir un sesgo masculino.

Esto supone, además, la desventaja de que ese sesgo no podría ser

contrarrestado añadiendo deliberadamente pronombres femeninos o

terminaciones femeninas, porque en esas lenguas esa forma simplemente no

existe. Se dificultan entonces las iniciativas de ‘subversión

simbólica’ de las que habla Bourdieu. Eso concluye, por ejemplo, el

trabajo de Mila Engelberg

a partir del análisis del finlandés, una lengua que incluye términos

aparentemente neutros en cuanto al género pero que, en los hechos,

connotan un sesgo masculino. Y al no poseer género gramatical, no existe

la posibilidad de emplear pronombres o sustantivos femeninos para

enfatizar la presencia de mujeres. La autora señala que esto podría

implicar que el androcentrismo en lenguas sin género puede incluso aumentar la invisibilidad léxica, semántica y conceptual de las mujeres. Algo muy similar encuentra Friederike Braun

en su estudio con la lengua turca, cuya falta de género gramatical no

evita que les hablantes de turco comuniquen mensajes con sesgos de

género.

Un hit argentino

Por

muchas guías que se hayan publicado para el uso no sexista del

lenguaje, al menos cuando se trata de la lengua castellana, la cuestión

no está en absoluto resuelta. Desde lingüistas hasta ciudadanes de a

pie, las resistencias son diversas. Que si duele en los ojos, si

entorpece el habla, si es ‘correcto’, si conduce a abandonar la lectura

del texto y el infaltable ‘es irrelevante’. Que la verdadera lucha

debería centrarse en transformar ‘el mundo real’. Que la lengua sólo

refleja relaciones que son ‘extralingüísticas’. Que modificar la lengua

‘por la fuerza’ sólo es una cuestión de ‘corrección política’ que desvía

la atención del problema central y hasta lo enmascara. Pero les

lecteres que hayan llegado a este punto habrán atravesado media nota

escrita de forma tradicional y media nota escrita con lenguaje

inclusivo, de modo que además de toda la evidencia expuesta sobre la

relación entre lengua y pensamiento, podrán evaluar también cuán

traumática ha sido (o no) la experiencia, y preguntarse dónde ancla

verdaderamente el origen de esa resistencia, de esa desesperación por

preservar intacta la lengua.

Mientras

tanto, la disputa por el lenguaje continúa. Y de todas las formas que

puede tomar este problema, acaso la más emblemática sea el uso de falsos

genéricos, es decir, términos exclusivamente masculinos o femeninos,

utilizados genéricamente para representar tanto a hombres como a

mujeres, como cuando decimos ‘los científicos’: técnicamente podríamos

estar refiriéndonos a científiques (varones, mujeres, etc.), aunque

también diríamos ‘los científicos’ si quisiéramos referirnos sólo a los

que son varones. En cambio, sólo usaríamos ‘las científicas’ para hablar

de las que son mujeres.

Marlis Hellinger y Hadumod Bußmann explican

que la mayoría de los falsos genéricos son masculinos y que los únicos

idiomas conocidos en los que el genérico es femenino están en algunas

lenguas iroquesas (Seneca y Oneida), así como algunas lenguas aborígenes

australianas. En castellano, incluso los sustantivos comunes en cuanto al género,

como ‘artista’ o ‘turista’, que se mantienen invariables sin importar

si se refieren a un varón o una mujer, acaban señalando el género de lo

que nombran a partir de las otras palabras que los complementan

(adjetivos, artículos, etc.). Entonces, de nuevo, para referirnos a

grupos mixtos, recurrimos al género que los nombra sólo a ellos. Tal vez

los únicos genéricos genuinos que tenemos sean los llamados sustantivos epicenos

como, por ejemplo, ‘persona’ o ‘individuo’, que no sólo van a

mantenerse invariables (no hay ni persono ni individua) sino que ni

siquiera tienen la posibilidad de marcar el género en el adjetivo

(porque aunque una persona sea varón, nunca será ‘persona cuidadoso’, ni

la mujer será ‘individuo cuidadosa’).

Pero

un poco como lo que comentábamos arriba, un genérico con sesgo machista

puede suponer un problema incluso más difícil de visibilizar y

‘subvertir’. Un hit argentino en este sentido es el debate por la palabra presidente:

Una nota de Patricia Kolesnikov recupera un breve diálogo en una mesa, en la cual un señor explicaba por qué está mal decir presidenta. Las razones gramaticales del señor eran inapelables: “Presidente

es como cantante. Aunque parece un sustantivo es otro tipo de palabra,

un participio presente, o lo que quedó de los participios presentes del

latín. Una palabra que señala a quien hace la acción: quien preside,

quien canta. Justamente, no tiene género. ¿Vas a decir la cantanta?”

Kolesnikov cuenta que hubo un momento de duda en la mesa, hasta que la

escritora Claudia Piñeiro, con sabiduría de pez que conoce el agua,

respondió: “¿Y sirvienta tampoco decís? ¿O presidenta no pero sirvienta

sí?”

Anécdotas como esta

nos recuerdan que la lengua es maleable y que apoyar o rechazar un uso

disruptivo, que tiene por objeto reclamar derechos larga e injustamente

negados, es una decisión política, no lingüística. Que si se busca un

mundo más igualitario, la lengua no es una clave mágica para

conseguirlo, pero tampoco se lo puede negar como espacio de disputa. Y

que mientras las estadísticas de femicidios crecen y el sueldo promedio

de las trabajadoras permanece por debajo del de ellos, conviene no indignarse si alguien mancilla un poquitito las blancas paredes del lenguaje.

Autores: Sol Minondo y Juan Cruz Bailan. Las imágenes son de Mariana Ruiz Johnson. Originalmente en "elgato y la caja".

Gaby A. (2012). The Thaayorre think of Time Like They Talk of Space. Frontiers in psychology, 3, 300. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00300